بالی وڈ فلم انڈسٹری میں عوام کے مقبول ترین فائٹنگ ہیروز کے ستارے گردش میں دکھائی دیتے ہیں۔

پہلے سنجو بابا کو جیل کی یاترا کرنا پڑی اور بالآخر انھیں پانچ سال کے لئے پابند سلاسل کر دیا گیا، اب ان کے بعد سلو بھیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔کیونکہ ان کے خلاف 2002ء میں قائم کئے گئے ایکسیڈنٹ کے مقدمے میں غیر ارادی قتل کی دفعہ کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جس کے تحت انھیں دس سال کی سزا ہو سکتی ہے۔

ممبئی کی عدالت نے عوام کے محبوب اداکار سلمان خان کے خلاف فرد جرم ان کی غیر موجودگی میں عائد کی جبکہ سلمان خان شروع سے ہی اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے انکار کرتے آئے ہیں ۔ سلمان خان پرجب 2002ء میں مقدمہ قائم کیا گیا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ 28ستمبر 2002ء کو ایک لینڈ کروزر کار ممبئی کے باندرہ علاقے میں ایک بیکری کے باہر واقع فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں پر چڑھ گئی تھی، اس حادثے میں ایک شخص ہلاک اور چار افراد زخمی ہوئے تھے۔ لینڈ کروزر چلائے جانے کا مبینہ طور پر الزام سلمان خان پر لگا تھا۔ تب اس مقدمے میں لاپرواہی سے گاڑی چلائے جانے کی دفعات لگائی گئی تھیں جس کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا دوسال تھی۔ اتنے سال کے بعد بھارتی عدالت کو پتہ نہیں اچانک کہاں سے یاد آگیا ہے کہ سلمان خان کے خلاف یہ الزام غیر ارادی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔

اداکار سنجے دت کے کیس پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پر بھی بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں، سنجے دت کے خلاف مقدمہ تب قائم کیا گیا تھا جب 1993 ء میں ممبئی میں بم دھماکے کئے گئے تھے جس میں 257افراد ہلاک اور 713زخمی ہوگئے تھے ۔ سنجے دت کا ان دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ، مگر جب ان کے پاس بغیر لائسنس کا ایک پسٹل اور بندوق برآمد ہوئی جس کی ساخت غیر ملکی تھی تو اس کے ڈانڈے ممبئی دھماکوں سے ملا دئیے گئے ، یوں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیااور وہ ممبئی دھماکوں کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلق کے شبے میں 18ماہ تک جیل میں بند رہے۔

جب ان پر کچھ بھی ثابت نہ کیاجا سکا تو انھیں رہا کر دیا گیا مگر ان کے خلاف غیر قانونی اسلحے کا کیس ہنوز چلتا رہا اور بالآخر بیس سال کے بعد عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ، اب انھیں ساڑھے تین سال مزید سزائے قید کاٹنا ہو گی۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ سنجے دت کو اس کیس میں پھنسا دیا گیا تھا۔ ممبئی میں زیر زمین کام کرنے والے ڈان مافیا نے ہر شعبے میں سازشوں کا جال بنا ہوا ہے اور ڈان مافیا کے تعلقات سرکاری مشینری میں بھی دور تک ہیں، یوں وہ اپنی مرضی کے مطابق حالات میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ سنجے دت کا یہ بھی کہنا ہے کہ انھیں شدت پسند تنظیموں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اب تو بھارتی سپریم کورٹ نے بھی سنجے دت کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے، لے دے کر اب آخری راستہ ریاستی گورنر کی طرف سے معافی کا بچا ہے،دیکھیں اب وہ سنجے دت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔

سلمان خان کے فلمی کیرئیر پر نظر دوڑائیں تو کامیابیوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے ۔ سلمان خان کا پورا نام عبدالرشید سلیم سلمان خان ہے، وہ 27 دسمبر 1965ء میں مدھیا پردیش کے شہر اندور میں سلیم خان کے ہاں پیدا ہوئے جو فلم انڈسٹری سے بطو رایکٹر اور سکرین رائٹر وابستہ ہیں، سلمان خان کی دوسری ماں ہیلن بھی فلم انڈسٹری سے وابستہ رہے، اسی طرح ان کے دونوں بھائی ارباز خان اور سہیل خان بھی بالی وڈ میں اپنی فنکارانہ صلاحیتیں منوا چکے ہیں ۔ سلمان خان نے 1988ء میں فلم’’ بیوی ہو تو ایسی سے اپنے فلمی کیرئیر کا آغاز کیا،مگر انھیں شہرت فلم ’’ میں نے پیار کیا‘‘ سے حاصل ہوئی۔

جس میں سلمان خان نے لیڈنگ رول ادا کیا تھا ، اس پر انھیں فلم فیئر ایوارڈ بیسٹ میل ڈبیوٹ سے نوازا گیا۔اس فلم کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہوا ، اس کے بعد 1990ء میں باغی فلم میں کاسٹ کیا گیا جس نے باکس آفس پر کامیابی حاصل کی ، 1991ء میں سلمان خان کو تین مزید فلموں پتھر کے پھول ، صنم بے وفا اور قربان میں کام کرنے کا موقع ملا، تینوں فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں، اسی سال سلمان کی ہٹ فلم ساجن ریلیز ہوئی جسے نے باکس آفس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دئیے۔

مگر اگلے دوسال یعنی 1992ء اور1993ء سلمان خان کے لئے کچھ زیادہ کامیابیاں لے کر نہ آئے اور ان سالوں میں ریلیز ہونے والی فلمیں ناکامی سے دوچار ہوئیں، تب سلمان کو فلم’’ ہم آپ کے ہیں کون‘‘ نے سہارا دیا اور اس فلم نے تین فلم فیئر ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ حاصل کیا ۔ اس فلم نے 135کروڑ روپے کا بزنس کیا اور سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دئیے۔ 1995ء میں سلمان خان نے فلم کرن ارجن میں شاہ رخ خان کے ساتھ لینڈنگ رول کیا یہ اس سال کی دوسری بڑی فلم تھی۔ 1996ء میں میوزیکل فلم خاموشی ریلیز ہوئی جسے خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی اس کے بعد سلمان خان نے دو فلموں میں کام کیا جو کچھ زیادہ پسند نہ کی گئیں، پھر پیار کیا تو ڈرنا کیا ریلیز ہوئی جس نے ایک مرتبہ پھر فلم انڈسڑی پر سلمان خان کی دھاک بٹھا دی،’’ کچھ کچھ ہوتا ہے‘‘ نے بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دئیے اور سلمان خان کو دوسری مرتبہ فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔

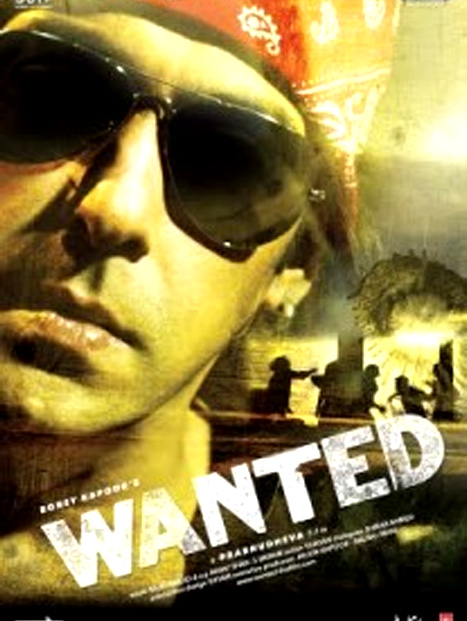

1999ء میں ہم ساتھ ساتھ ہیں ، بیوی نمبر ون اور ہم دل دے چکے صنم منظر عام پر آئیں۔ ان تینوں فلموں نے بھی خوب بزنس کیا۔2000ء میں ہر دل جو پیار کرے گا اور چوری چوری چپکے چپکے ریلیز ہوئیں اس کے بعد تیرے نام منظر عام پر آئی جس میں سلمان خان کی اداکاری اور سٹائل بہت پسند کیا گیا ۔2007ء میں سلام عشق اور پارٹنر ریلیز ہوئیں، یہ فلمیں بھی عوام میں کافی مقبول ہوئیں اس کے بعد تین فلموں کو خاطر خواہ مقبولیت نہ مل سکی ۔ پھر سلمان خان نے 2009ء میں ٹی وی شو’’ دس کا دم‘‘ شروع کیا جس نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کئے۔ یہ سال سلمان خان کے لئے بڑی کامیابیاں لایا، فلم وانٹڈ نے سلمان خان کے لئے بطور فائٹنگ ہیرو کامیابیوں کے نئے دروازے کھول دئیے، پھر فلم ویر اور دبنگ ریلیز ہوئیں ، دبنگ نے پہلے ہفتے میں 80کروڑ کمائے اور بولی وڈ کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دئیے، اس کے بعد 2011ء میں فلم ریڈی اور باڈی گارڈ ریلیز ہوئیں ، دونوں فلموں نے خوب بزنس کیا ، ایک تھا ٹائیگر منظر عام پر آئی جس نے تین سو کروڑ کا بزنس کیا ، دبنگ ٹو 2012ء میں ریلیز ہوئی جس نے 250کروڑ کا بزنس کیا۔

سلمان خان نے اداکاری اور ٹی وی شو اینکر کے علاوہ بطور ماڈل بھی کام کیا اور متعدد کمپنیوں کے برینڈ ایمبیسیڈر رہے۔ سلمان خان کو فلاحی کاموں میں بھی بہت دلچسپی ہے ، غریبوں کی مدد کے لئے انھوں نے ایک این جی او بئینگ ہیومن فاؤنڈیشن (being human)کی بنیاد رکھی، یہ این جی او آن لائن شرٹس اور دیگر مصنوعات فروخت کرتی ہے جس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ غریبوں کے لئے قائم کئے گئے فنڈ میں جاتا ہے۔

سلمان خان کی زندگی ہنگاموں سے پُر ہے، موجودہ ممبئی ایکسیڈنٹ کیس تو ان کے خلاف چل ہی رہا ہے اس کے علاوہ 1998ء میں ان پر کالے ہرن شکار کرنے کا بھی پرچہ درج ہو اتھا،وہ جودھپور میں فلم کی شوٹنگ کے لئے گئے ہوئے تھے تب ان پر یہ الزام لگااور تب سے ہی یہ کیس زیر سماعت ہے، اس سال عدالت نے اداکار سیف علی خان ، تبو، سونالی باندرے اور نیلم پر بھی ہرن کے شکار میں معاونت کی فرد جرم لگانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سلمان خان پر مختلف مواقعوں پر ہنگامہ آرائی کے الزامات بھی لگے تب وہ ان سے بچ نکلے، اب برطانوی حکومت نے سلمان خان پرایکسیڈنٹ کا مقدمہ درج ہونے کی وجہ سے ان کا ویزہ منسوخ کردیا۔ انہیں فلم کی شوٹنگ کے لیے برطانیہ جانا تھا۔اس مرتبہ عدالت نے ان پر غیر ارادی قتل کی جو دفعہ لگائی ہے اس سے بچ نکلنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔

سلمان خان کو ملنے والے ایوارڈز

٭ 2007ء میں راجیو گاندھی ایوارڈ حاصل کیا ۔

٭ 2012ء میں ان کی بچوں کے لئے بنائی گئی فلم’’ چلر پارٹی‘‘ کو نیشنل فلم ایوارڈز سے نوازا گیا۔

٭ 1990ء میں فلم ’’میں نے پیار کیا‘‘ کے لئے بیسٹ میل ایکٹر فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا,اسی طرح1999ء میں فلم ’’کچھ کچھ ہوتا ہے‘‘ کے لئے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔

1990ء، 1996ء، 1997ء، 1999ء، 2000ء، 2004ء، 2006ء، 2011ء، 2012ء اور2013ء میں فلم فیئر ایوارڈ کی مختلف کیٹیگریز کے لئے نامزد کیا گیا۔

٭ 2011ء میں دبنگ فلم کے لئے بیسٹ ایکٹر سکرین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی طرح 2013ء میں فلم ایک تھا ٹائیگر اور دبنگ ٹو کے لئے بیسٹ ایکٹر سکرین ایوارڈ دیا گیاجبکہ1995ء ، 1999ء، 2000ء، 2003ء، 2004ء، 2009ء، 2010ء، 2011ء، 2012ء اور2013ء میں انھیں سکرین ایوارڈ کے لئے نامزد کیا گیا۔

٭ 2010ء میں آئیفا ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ 2000ء،2004ء،2005ء،2008ء،2010ء،2011ء اور 2012ء میں آئیفا ایوارڈ کے لئے نامزد کیا گیا۔

٭ 2013ء میں فلم دبنگ ٹو کے لئے بیسٹ میل ایکٹر زی ایوارڈ سے نوازا گیا، اسی سال ایک تھا ٹائیگر اور دبنگ ٹو کے لئے بیسٹ یوز آف میڈیا زی ایوارڈ دیا گیا۔

٭ 2008ء میں فلم پارٹنر میں گوویندا کے ساتھ بیسٹ جوڑی اسپرا فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروڈیوسرز گلڈ ایوارڈ حاصل کیا، 2011ء میں دبنگ کے لئے بیسٹ ایکٹر لیڈنگ رول اسپرا ایوارڈ حاصل کیا۔

٭ 2012ء میں ایک تھا ٹائیگر کے لئے فیورٹ مووی ایکٹر پیپلز چائس ایوارڈ انڈیاسے نوازا گیا، اسی طرح فیورٹ ایکشن مووی کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔

٭ 2011ء اور 2012ء میں سٹارڈسٹ ایوارڈ حاصل کیا جبکہ پندرہ مرتبہ اس ایوارڈ کے لئے نامزد کئے گئے۔

٭ 2002ء میں چوری چوری چپکے چپکے کے لئے موسٹ سینشینل ایکٹربولی وڈمووی ایوارڈ حاصل کیا۔

٭ 2011ء میں بگ باس کے لئے بیسٹ ہوسٹ دی گلوبل انڈین فلم ایند ٹی وی آنرز حاصل کیا۔

٭ 2009ء میں کوئز شو دس کا دم کے لئے بیسٹ اینکر انڈین ٹیلی ویژن اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔

٭ 2008اور2009ء میں کوئز شو دس کا دم کے لئے بیسٹ اینکر انڈین ٹیلی ایوارڈزحاصل کیا۔

٭ 2010،2011،2012ء میں بگ سٹار انٹرٹینمنٹ ایوارڈز حاصل کیا۔