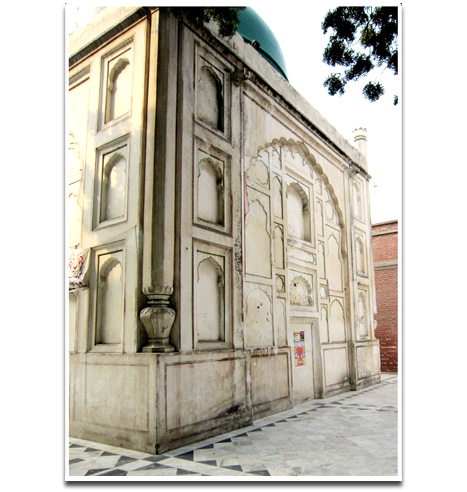

شہر لاہور کی نمائندہ تاریخی‘ ثقافتی عمارات میں ایک اہم ترین عمارت بادشاہی مسجد ہے۔

یہ مسجد اپنی تعمیر کے ابتدائی ایام میں شاہی مسجد کہلائی اور اس کے بعد اہل لاہور میں ایک طویل عرصہ جامع مسجد کے نام سے بھی جانی گئی۔ تعمیرات میں فنون لطیفہ کا ایک نایاب نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی تعمیر کے بعد تین سو برس سے زائد عرصہ غیر متنازعہ طور پر نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد مانی گئی۔ یہ مسجد 1084ھ بمطابق 1673ء میں مغل شہنشاہ اورنگززیب کے حکم پر ان کے رضاعی بھائی فدائی خان کوکہ نے قلعہ لاہور کے اکبری دروازے کے سامنے شمال مغربی سیدھ میں تعمیر کی۔ اس وقت اس کی تعمیر پر چھ لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ آئی اور مسجد کے روز مرہ اخراجات کے لئے ملتان کے خراج کو وقف کر دیا گیا تھا۔

مسجد کی جائے تعمیر کے بارے میں مؤرخین دو الگ الگ گروہوں میں تقسیم دکھائی دیتے ہیں۔ اول وہ مؤرخین ہیں جن کا کہنا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے مقام پر ایک خالی میدان تھا‘ دوئم وہ مؤرخین ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ قلعے کی شمال مغربی سیدھ میں نور جہاں کے بھائی آصف جاہ کا ایک عظیم الشان محل تھا جو کہ اس نے اس وقت کے ممکنہ جانشین سلطنت دارشکوہ کو تحفے میں دے دیا تھا۔ دارشکوہ نے یہاں پر ایک فقید المثال کتب خانہ قائم کر رکھا تھا۔ اورنگ زیب نے جب تخت ہندوستان سنبھالا تو اس نے وہ محل گرا دیا اور تمام کتب دہلی بھجوا دیں۔

مسجد کی جائے تعمیر کے بعد اس مسجد کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سنگ سرخ بھی مؤرخین کا موضوع بحث رہا۔ اس حوالے سے مؤرخین کی تین الگ الگ آراء دکھائی دیتی ہیں۔ اول یہ کہ یہ پتھر اورنگزیب کے حکم سے اجمیر اور جے پور سے منگوایا گیا تھا۔ دوئم یہ کہ دارا شکوہ نے یہ پتھر اپنے پیرو مرشد حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کی درگاہ کی عمارت کے لئے منگوایا تھا۔ سوئم یہ کہ داراشکوہ اپنے محل سے حضرت میاں میر ؒ کی درگاہ تک ایک سڑک تعمیر کرنا چاہتا تھا جس میں اس پتھر نے استعمال ہونا تھا یا یہ کہ وہ راستہ تعمیر کرواچکا تھا اور بعدازاں اس پتھر کو اکھڑوا کر مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ اب ایک نگاہ مسجد کے طرز تعمیر پر ڈالتے ہیں۔

سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت الحجاز (موجودہ سعودی عرب) میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سیکری سے مماثلت کھاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتیؒ کے عہد میں 1571-1575ء میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد‘ دہلی کی جامع مسجد ’’جہاں نما‘‘ ہے جو کہ اورنگ زیب کے والد شاہ جہان نے 1650-1656ء میں تعمیر کی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں ۔ دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں تحریر انگریز سرکار کے عہد میں چھپے لاہور گیزئٹیر نمبر 1883-84ء کے صفحہ نمبر(175-176) پر بھی ملتی ہے۔ اس میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا۔ لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے دہلی کی جامع مسجد کو زیادہ بہتر مانا گیا۔ روایات کے مطابق دہلی کی جامع مسجد پر اخراجات دس لاکھ روپے آئے تھے جوکہ لاہور کی مسجد سے چار لاکھ زائد تھے جبکہ لاہور کی مسجد صرف دو برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دہلی کی مسجد پر پانچ برس سے زائد کا عرصہ لگا۔

مسجد اپنی بنیادی تعمیر کے بعد لاہور شہر سے باہر کئی میل دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مسجد کی اسی شان و شوکت کے باعث لاہور میں آئے سیاح اور مؤرخین نے اپنی تحریروں میں اس عظیم الشان مسجد کا بہت ذکر کیا۔ اس مسجد کا ذکر کنہیالال ہندی نے اپنی کتاب تاریخ لاہور (ص156-57) پر یوں کیا ہے۔

’’یہ عالی جاہ مسجد لاہور کی قدیم مساجد سے بہت بڑی ہے۔ سب عمارت اس کی سنگ سرخ و سنگ مرمر کی ہے۔ تینوں گنبد کلاں سنگ مرمر کے نہایت بلند ہیں۔ چاروں میناروں کے اوپر کی گبندیاں بھی سنگ مرمر کی تھیں مگر اب موجود نہیں ہیں۔ باقی عمارت سنگ سرخ کی ہے۔ قلعہ لاہور کے غربی دروازے کی طرف چھوٹا سا میدان جس کو اب حضوری باغ کہتے ہیں، چھوڑ کر مسجد کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، اور بہت بلند کرسی دے کر مسجد کی دیوار کا آغاز ہوتا ہے۔ دروازہ اس مسجد کا بھی سنگ سرخ سے برجی دار نہایت عمدہ و مقطع بنا ہوا ہے۔‘‘

’’یہ مسجد بہت بڑی مسجد ہے۔ صحن نہایت چوڑا و وسیع ہے۔ چاروں مینار نہایت بلند ہیں، گنبد بھی اتنے بلند ہیں کہ میناروں کے برابر معلوم ہوتے ہیں، صحن مسجد میں خشتی فرش ہے۔ اور سب عمارت دیواروں کی سنگی ہے۔ جامع مسجد دہلی سے یہ مسجد بڑی ہے۔ اس مسجد کے شمال و جنوب ومشرق کی طرف سنگین حجرے درویشوں اور طالب علموں کے اپنے لئے بنے ہوئے ہیں۔ مگر اب شمالی و جنوبی حجرے موجود ہیں۔ شرقی حجرے انگریزی عہد میں کسی مصلحت کے وقت گرا دے گئے تھے، بلکہ شرقی دیوار بھی مسمار کرا دی گئی تھی۔ صرف ڈیوڑھی کلاں اور زینہ باقی رکھ لیا گیا تھا۔ چاروں میناروں کی سنگ مرمر کی بالائی برجیاں نہایت خوبصورت بنی ہوئی تھیں، تین سکھی حاکموں کے وقت ان میں سے ایک برجی بھونچال کے صدمے سے گر گئی تھی اور تین مرمت طلب و خراب ہو گئی تھیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان تینوں کو بھی مسمار کرا دیا اور چاروں مینار بے گنبدی رہ گئے۔ دور دراز زینہ میناروں کے اندر بنا ہوا ہے جسکے ذریعے سے لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اوپر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر آتا ہے۔ شمال اور غروب (غرب) کی طرف تو دریائے راوی لہریں مارتا ہوا اور پریڈ کا میدان دکھائی دیتا ہے اور شرق و جنوب کی طرف شہر کی آبادی کی عمارات نہایت خوبصورت نظر آتی ہیں۔‘‘

مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی زمانے کے بدلتے رنگوں کے ساتھ اس عظیم الشان مسجد نے بھی کئی اہم ادوار دیکھے۔ وہ مسجد جس کے اخراجات کے لئے پورے ایک ضلع کی آمدنی وقف تھی۔ وہ انتہائی برے حالات میں رہی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس مسجد کے وسیع و عریض میدان کو اپنی سپاہ کے گھوڑوں کا اصطبل بنا دیا۔ مسجد کے صحن کی شمالی اور جنوبی سیدھوں میں موجود حجرے جو مسلمان طالب علموں کے زیر استعمال رہا کرتے تھے ان کو سکھ فوجیوں نے اپنی رہائش گاہیں بنا لیا۔ گھوڑوں کے کھروں کے باعث مسجد کا خوبصورت فرش جس میں کھڑی اینٹ کا استعمال کیا گیا تھا وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ مسجد کے وہ باوقار مینار جو کہ اپنے اندر ایک بھید سمائے ہوئے ہیں کہ جہانگیر کے مقبرے کے کسی بھی ایک مینار پر کھڑے ہو کر مسجد کی جانب دیکھا جائے تو اس کے تین مینار دکھلائی دیتے ہیں اور یونہی مسجد کے کسی بھی مینار پر کھڑے ہو کر مقبرے کے میناروں کو دیکھا جائے تو تین ہی مینار نظر آتے ہیں ان میناروں کے ساتھ کیا بیتی‘ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد مسجد اور میناروں کا احوال ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ’’لاہور سکھوں کے عہد میں‘‘ (ص۔39) پر یوں ملتا ہے۔

’’مسجد اسی طرح رنجیت سنگھ کے جانشینوں کے قبضہ میں رہی اور کوئی مسلمان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور سکھوں نے نہایت آزادی سے اس مسجد کے سازو سامان و پتھر کو خراب کیا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 1840ء میں مسجد کے میناروں کی برجیاں بھونچال سے گر گئی تھیں۔ ان میناروں پر راجہ شیر سنگھ نے جو رنجیت سنگھ کا دوسرا لڑکا تھا جنوری1841ء میں اپنے برقندازوں کو تعین کر د یا تھا‘ جنہوں نے کھڑگ سنگھ جانشین اور لڑکا اور رنجیت سنگھ کی بیوہ مہارانی چندر کور کے ہامیوں کو بھگا دیا تھا مگر جب ہری سنگھ لڑکا دھیان سنگھ نے شیر سنگھ کے قتل کے بعد سندھیا والا کا محاصرہ کیا تو اس نے بھی یعنی ہلکی توپوں کو مسجد کے میناروں پر رکھ کر استعمال کیا‘‘۔

مسجد کی مضبوط عمارت نے اتنے حوادث دیکھے لیکن وہ تاریخ کے ان اوراق کو اپنے ساتھ سنبھالے کھڑی رہی۔ مسجد کے وہ مینار جو وہ چھوٹی توپوں کی آماجگاہ بھی رہے، وہ تعمیراتی تکینک کے حوالے سے کیا کمال تھے ان پر ہمیں عامر شہزاد کی ایک تحریر ان کی کتاب ’’لاہور کے مینار‘‘ (ص۔63) پر یوں ملتی ہے۔

’’مسجد مربع قطعہ اراضی 528-8X528-4پر مشتمل ہے۔ جس کے چاروں کونوں پر دو سو فٹ اونچے مینار ایستادہ ہیں جو دیکھنے والوں کے دلوں پر عظمت اسلام اور اسلامی تعمیرات کے جاہ و جمال کے نقوش ابھارتے ہیں۔ ان میناروں کی مشابہت ایک لحاظ سے مقبرہ جہانگیر کے میناروں سے ہے۔ جو 1637ء میں تعمیر کئے گئے تھے اور جن کی بلندی قریباً سو فٹ ہے۔ مسجد وزیرخان کے میناروں کے برعکس یہاں میناروں کی تینوں منزلیں اپنے سطحی نقشہ میں مثمن ہیں اور مخروطی شکل لئے ہوئے ہیں۔ بالائی پویلین والے حصے کو نکال کر باقی بلندی 176-4ہے جس کے مرکزی حصے میں گول چکر کھاتی ہوئی سیڑھی اوپر تک چلی گئی ہے۔ مینار کا زمینی محیط 67 فٹ بنتا ہے۔ مسجد کے ایوان کے چاروں کناروں پر چار مینارچے بھی تعمیر کئے گئے ہیں جو تعمیراتی مشابہت میں بڑے میناروں سے ملتے ہیں۔‘‘

انگریز عہد میں مسجد کی حالت کو دوبارہ ایک بار نئے سرے سے بہتر کرنے کی کوشش شروع کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ انگریزوں کا دوسرے ملکوں سے آئے وفود کو اپنی عظمت کے نشان بھی دکھانا تھا۔ مسجد کے صحن کے دائیں جانب کمروں کو گرا کر برآمدوں کی شکل دے دی گئی۔ مسجد کے صحن میں اگائے گئے درختوں کو بھی کاٹ دیا گیا جو گھوڑوں کو سایہ دینے کے لئے اگائے گئے تھے۔ مسجد کو مکمل طور پر واگزار کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مسجد کو شہر لاہور کے حسن کا جھومر مانا گیا اور اس کی تعمیر نو میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ کہا کہ یہ مسجد تو لاہور کی شان ہے۔ 1864ء میں یہ مہم شروع ہوئی جو کہ قیام پاکستان کے بعد تک جاری رہی۔ اس حوالے سے ایک تحریر نقوش لاہور نمبر (ص۔571) پر یوں ملتی ہے۔

’’اگلے سال حکومت نے پانچ ہزار روپیہ اس شرط کے ساتھ مرحمت فرمانا منظور کیا کہ اس کا دو چند اس ملک کے لوگوں سے بطریق چندہ جمع کیا جا ئے۔ چندہ دینے والوں کی فہرست میں مسلمانوںکے علاوہ یہ نام بھی ملتے ہیں۔

’’راجہ ہربنس سنگھ (ان کے چندے سے بڑھ کر کسی شخص واحدہ کا چندہ اس فہرست میں نہیں) پنڈت موتی لعل‘ پنڈت بدری ناتھ‘ منشی ہرسکھ رائے مالک‘ اخبارکوہ نور ‘ لال نہال چند وغیرہ۔

ایڈورڈ ہفتم جب شہزادگی کے زمانے میں تشریف لائے تو انہوں نے بائیس ہزار روپیہ مسجد کی تعیمر کے لئے دیا۔ دس ہزار روپیہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی ملا۔‘‘

1939ء میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سرسکندر حیات خان نے مسجد کی مرمت‘ تزئین و آرائش کی مہم ایک بار پھر سے شروع کی جو کہ تقسیم ہند کے بعد تک جاری رہی اور یہ مسجد 1961ء میں دوبارہ اپنی آج کی حالت میں دکھائی دی۔ میناروں کی گنبدیاں دوبارہ سے پہلے کی مانند دکھائی دینا شروع ہو گئیں۔ اس وقت پراجیکٹ ڈائریکٹر ولی اللہ خان صاحب تھے۔

انگریز عہد میں جن مسلمانوں کی شہرت کا ڈنکا زمانے بھر میں بجا ان میں سرڈاکٹر علامہ اقبال بھی تھے۔ 1938ء میں ان کی وفات کے بعد ان کو بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کی شمالی سیدھ میں ایک خوبصورت مقبرے میں دفن کیا گیا۔ سرسکندر حیات جن کی وفات 1942ء میں ہوئی ان کو بھی مسجد کے ایک پہلو میں دفن کیا گیا۔

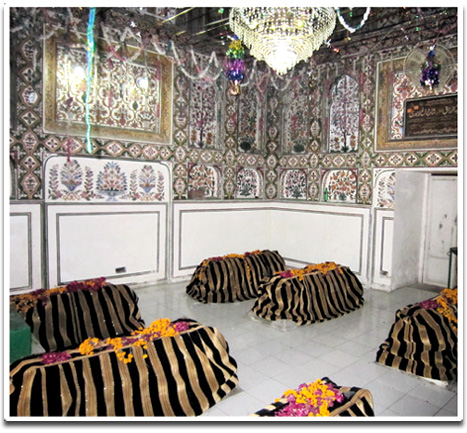

مسجد کے داخلی دروازے کی جنوب شرقی سیدھ کے کمروں میں ایک چھوٹا سا اسلامی عجائب خانہ بھی معرض وجود میں آیا۔ اس میں دیگر اسلامی نوادرات کے علاوہ 23 تبرکات بھی تھے۔ ان کی تفصیل خوش قسمتی سے نقوش لاہور نمبر(ص۔569) پر یوں ملتی ہے۔

’’ان تبرکات میں جن کی مجموعی تعداد23 ہے‘ ایک تو آنحضرت ﷺ کا سبز عمامہ اور ٹوپی ہے‘ ایک سبز جبہ‘ سفید پاجامہ‘ نعلین ‘ نقش قدم مبارک‘ سفید علم جس پر قرآن شریف کی آیات منقوش ہیں‘ حضرت علی ؓ کے قرآن پاک کا سپارہ اول خط توفی‘ عمامہ مع کلاہ اور ایک تعویذ اور حضرت سیدۃ النساؓء کا رومال‘ جائے نماز‘ امام حسینؓ کا صندلی عمامہ‘ کلاہ علم اور رومال خون آلود ‘ جناب غوث اعظمؒ کا عمامہ‘ لحاف اور جائے نماز۔ کربلائے معلی کی سرخ مٹی اور خواجہ اویس قرنیؓ کا شکستہ دانت اور دیگر بہت سے تبرکات بھی شامل ہیں۔‘‘

ان تبرکات کا احوال بھی جانیئے یہ بات قریباً 2004ء کے لگ بھگ کی ہے۔ جب ملائیشاء میں ایک اسلامی نمائش کا انعقاد کیا گیا اور سرکاری طور پر ان تبرکات کو وہاں منگوانے کی درخواست کی گئی۔ مسجد جو کہ محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی ہے۔ وہاں پر بھیجے جانے والے تبرکات شدید ترین بدانتظامی کا شکار ہوئے اور کئی تبرکات کو چوری کر لیا گیا(معاذ اللہ) ان میں نعلین مبارک بھی شامل ہے۔ اس سانحے کے بعد ایک طویل عرصہ یہ معاملہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کی شہ سرخیوں میں رہا۔ لیکن ان تمام سوالات کا جواب نہ مل سکا جو اس معاملے سے متعلق تھے اور نہ ہی یہ تبرکات بازیاب ہوئے۔ ہمارے تحقیقاتی اداروں اور انتظامیہ کے لئے یہ معاملہ بڑی پشیمانی سے کم نہیں اگر محسوس کیا جائے۔ اس تحریر کی وساطت سے ایک بار پنجاب سرکار کو درخواست کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ان مقدس تبرکات کو بازیاب کرایا جائے اور ذمے داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔

قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں بھی یہ مسجد اہل لاہور کے لئے عزت کا نشان ہے۔ 1960ء میں ملکہ برطانیہ نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو بطور خاص اس مسجد کی زیارت کو آئیں۔ 1974ء میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر لاہور آئے تمام سربراہان نے مسجد کا دورہ کیا اور شاہ فیصل کی امامت میں مغرب کی نماز بھی ادا کی گئی۔ دیگر ممالک سے آئے وفود اور خاص طور پر اسلامی ممالک سے آئے وفود اس مسجد میں آنے کی شدید خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ معروف سماجی کارکن اور تاج انگلستان کی بہو لیڈی ڈیانا بھی اس مسجد میں تشریف لائیں۔ 2008ء میں جب امام کعبہ لاہور تشرف لائے تو انہوں نے یہاں پر ایک نماز کی امامت کی۔ اہل نظر نے اتنا جم غفیر پہلے کبھی بھی اس مسجد کے گرد نہ دیکھا تھا۔ مسجد کا ہال‘ برآمدے‘ صحن‘ حضوری باغ کا مکمل احاطہ‘ راہداریاں اور باہر تک لوگ اس نماز میں شامل ہونے کے لئے کھڑے رہے۔

عہد حاضر میں مسجد اپنی تمام تر شان کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے مینار روز اول کی مانند روشن ہیں اور مسجد کے قریب کی وہ تمام دیگر عمارات جو دور جدید کا شاخسانہ ہیں ان کا حسن ماند ہے۔ سڑکوں کی توسیع کی باعث اس کی رسائی منٹو پارک (اقبال پارک) ہی سے ہے۔ قلعے کی مغربی سیدھ میں رنجیت سنگھ کی مڑھی کے ساتھ ہی شمالی جانب مسجد کی اونچی سیڑھیاں ہیں مسجد کے مشرق داخلی دروازے پر یہ تحریر ملتی ہے۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

مسجد ابوالمظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی

زندہزار و ہشتا و چہار ہجری ا تمام یافت

باہمتام کمتریں خانہ زاداں فدائی خاں کوکہ

تمام مسجد میں صرف یہ واحد تحریر دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ مسجد وزیر خان‘ مسجد ملا صالح کمبوہ سے کریں تو ان میں خطاطی کے نادر اور نایاب نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس سے قرین قیاس ہے کہ مسجد کی ابتدائی تعمیر میں عین ممکن ہے کہ اس طرح کی نایاب خطاطی اپنی جگہ پر موجود ہو۔ 1960میں بادشاہی مسجد کی تعمیر کے لئے چندہ مہم ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن آج بھی مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ چندہ مختلف طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ مسجد کے صحن میں حوض آج بھی لوگوں کیلئے وضو کی سہولت فراہم کرتا ہے لیکن اس کی صفائی اور ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں۔ مغرب سے شمالی سیدھ میں مینار سے ایک نچلا راستہ امام صاحب کی قدیم رہائشگاہ تک جاتا ہے۔

1980ء کی دہائیوں سے مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہی مسجد کے امام رہے ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند مولانا عبدالخبیر آزاد حاضر امام ہیں۔ پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ یہاں پر جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے اجتماع ہوتے ہیں ۔ مسجد کی ابتدائی تعمیر میں مؤذن کی آواز کی باہر تک رسائی کے لئے تعمیر کی ایک خاص تکنیک کو مد نظر رکھا گیا تھا لیکن دور حاضر میں بجلی کے سپیکر نصب کئے گئے ہیں۔ مسجد کی مغربی سیدھ میں گنبدوں کے نیچے ہال میں کاشی کاری کا ایک خاص رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بادشاہی مسجد میں موجود کاشی کے یہ نمونہ جات پوری دنیا میں نایاب اور اپنی مثال آپ ہیں۔ مسجد میں دیگر افراد کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے سکولوں کے طالب علم تعلیمی اور معلوماتی دوروں پر آتے ہیں۔ لیکن مسجد کے باہر اور اندر نصب معلوماتی تختیاں کسی بھی طور پر جامع نہیں۔ مسجد کے لئے انتظامات کسی بھی طور پر اس کے شایان شان نہیں۔

لاہور میں دیگر اہم تاریخی مساجد جو کہ محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی ہیں ان کے معاملات بھی کچھ خاص درست نہیں۔ دنیا کا اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو مسجد کے صحن میں لگے پتھروں کو اکھڑوا کر مسجد کی ابتدائی تعمیر میں بنا ہوا کھڑی اینٹ کا فرش بحال کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ۔ مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے ایک انتہائی احسن اقدام پچھلے چند برسوں سے د کھائی دے رہا ہے۔ شام ہوتے ہی مسجد کی تمام عمارت میں مدھم برقی روشنیاں جگمگا دی جاتی ہیں جس سے مسجد دور سے نظر آنے لگ جاتی ہے اور اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ مسجد روز اول کی مانند روشن ہے۔ اس کی بہتری کے لئے مزید اقدامات کر کے اس کو آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔