بنیادی طور پر انسان کی مادی ترقی کے پیچھے سہولتوں اور آسانیوں کی تلاش کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔

ہر انسان اپنی بساط کے مطابق زندگی آسان سے آسان تر بنانے کی تگ ودو میں لگا رہتا ہے۔ اگرچہ اس دوران اسے کئی مرتبہ جاں گسل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر پھر دن اور رات کی ان تھک محنت کے بعد کام یابی کا در کھلتا ہے۔ ماضی میں ایسی تمام کام یابیوں کے پیچھے خالصتاً انسانی ذہانت، مشقت، تحقیق اور قوت فیصلہ اہم کردار ادا کرتی تھی۔

![]()

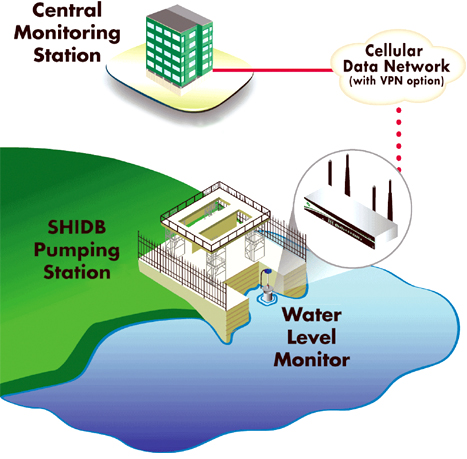

تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ان کام یابیوں میں انسان ہی کی بنائی ہوئی مشینوں اور آلات نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کردیا، لیکن جیسے جیسے ا نسان کی اپنی ہی تخلیق کردہ مشینوں اور آلات پر دسترس بڑھتی گئی اور انسان ان مشینوں اور آلات پر حاوی ہوتا گیا۔ تو دوسری طرف اس کا مشینوں اور آلات پر انحصار بھی بڑھتا چلا گیا اور آج بیشتر معاملات میں انسان ان کی مدد کے بغیر اپنے ہاتھ پیر کٹے ہوئے محسوس کرتا ہے، جس کی واضح مثال بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے۔

ہماری خوش قسمتی اور محققین کی ان تھک محنت کے باعث اب حساب کتاب کے تھکا دینے والے عمل سے لے کر کائنات میں پھیلے اسرارورموز کی جاں کاری تک کے لیے بہت سے برقی آلات اور مشینیں معرض وجود میں آچکی ہیں۔ ان انسان دوست مشینوں یا آلات میں سب سے اہم مشین یا آلہ کمپیوٹر ہے، جس کا استعمال سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو کھنگالنے اور آسمان کی وسعتوں میں نت نئی دنیائوں کو دریافت کرنے میں اب لازم و ملزوم ہے۔ عموماً ایسی ہی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے سافٹ وئیر سے لیس عام ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز بنائے جاتے ہیں۔ تاہم انتہائی اہمیت کے حامل اور پیچیدہ معاملات کو حل کرنے کے لیے جو کمپیوٹر تخلیق کیے جاتے ہیں ان کو ان کی انفرادیت یا زبردست صلاحیت کے باعث ’’سپر کمپیوٹر‘‘ کی درجہ بندی میں رکھا جاتا ہے۔

یہ سپرکمپیوٹر نہ صرف رفتار میں بجلی کی سی سرعت رکھتے ہیں، بل کہ وہ حسابی اعمال جنہیں انجام دینے کے لیے انسانی دماغوں کی فوج درکار ہوتی ہے یہ سپر کمپیوٹر نہ صرف تن تنہا بل کہ غلطی کے انتہائی کم تناسب کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں برق رفتار تبدیلیوں اور نت نئی اختراعات کے باعث سپرکمپیوٹر کی درجہ بندی سال میں ہر چھے ماہ بعد کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے گذشتہ برس کی آخری ششماہی میں جن ’’دس سپر کمپیوٹرز‘‘ کا شمار دنیا بھر کے صف اول کے سپر کمپیوٹرز میں کیا گیا آج کے مضمون میں ان سپر کمپیوٹرز کا احاطہ کیا گیا ہے۔

٭ تیان ہی دوئم(Tianhe-2)

تیز ترین سُپرکمپیوٹرز کی فہرست میں اولین مقام پر چین کا ’’تیان ہی دوئم‘‘ کمپیوٹر براجمان ہے۔ چینی زبان میں تیان ہی کے معنی ’’کہکشاں‘‘ کے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمپیوٹر کی برق رفتاری کائنات میں پھیلی کہکشائوں کی گتھیوں کو سلجھانے اور تحقیق کے میدان میں چھپے رازوں کو عیاں کرنے میں بروئے کار لائی جائے گی۔ تیان ہی دوئم کی تخلیق کا سہرا چین کی مشہور و معروف ’’قومی جامعہ برائے دفاعی فنیات ‘‘ کے ماہروں کے سر ہے، جنہوں نے طویل تحقیق اور محنت کے بعد ’’تینتیس اعشاریہ چھیاسی پی ٹا فلوپ فی سیکنڈ‘‘ کی رفتار سے کام کرنے والی یہ حیرت انگیز مشین بنائی ہے۔ دوسرے معنوں میں مشین اس رفتار سے تینتیس اعشاریہ آٹھ سو ساٹھ ٹریلین حسابی عمل فی سیکنڈ کرسکتی ہے۔

دل چسپ امر یہ ہے کہ تیان ہی دوئم سپر کمپیوٹر کی رفتار فہرست میں دوسرے نمبر پر آنے والے امریکی کمپیوٹر سے دگنی ہے، جس سے تیان ہی دوئم کی کارکردگی اور استعدادِکار کا اندازہ بہ خوبی لگایا جاسکتا ہے۔ یہ محیرالعقول سسٹم اس وقت چین کے جنوب مشرقی صوبے گوانڈونگ کے شہر گوانگ ژو کے نیشنل سپر کمپیوٹر سینٹر میں متحرک ہوچکا ہے۔ کمپیوٹر کی میموری دس لاکھ چوبیس ہزار گیگا بائٹس پر مشتمل ہے۔ یادداشت کی یہ خوبی تیان ہی دوئم کو روزمرہ کے عام استعمال کے کمپیوٹرز سے تین سو اڑتیس ملین گنا فی سیکنڈ زاید رفتار کا حامل بناتی ہے۔

![]()

تیان ہی دوئم میں پروسیسرز ’’انٹیل‘‘ کمپنی کے استعمال کیے گئے ہیں۔ تاہم تیان ہی دوئم سپر کمپیوٹر کا ’’سینٹر ل پراسیسنگ یونٹ‘‘ قومی جامعہ برائے دفاعی فنیات‘‘ کے ماہرین نے ڈیزائن کیا ہے، جب کہ کمپیوٹر دوہزار ایک میں چینی زبان میں تخلیق کردہ لینکس بیسڈ ’’کے لن‘‘ آپریٹنگ سسٹم سے ہم آہنگ ہے۔ اس سپر کمپیوٹر کی تیاری پر ایک محتاط اندازے کے مطابق تین سو نوے ملین ڈالر لاگت آئی ہے۔

تیان ہی دوئم کمپیوٹر مکمل کارکردگی کے لیے سترہ اعشاریہ چھے میگا واٹ بجلی استعمال کرتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق بجلی کے استعمال کی یہ شرح اوسط درجے کے تقریباً اٹھارہ ہزار گھروں کو فراہم کی جانی والی بجلی کے برابر بنتی ہے۔ کمپیوٹر میں مجموعی طور پر اکتیس لاکھ بیس ہزار کور پروسیسر کام کررہے ہیں، جو دوسو عام سائز کے ریفریجریٹروں کے برابر الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ تیان ہی دوئم سپر کمپیوٹر کو مقناطیسی مادوں، سالمیاتی حرکیات، نیوکلیائی ری ایکٹر میں نیوٹران کی تاب کاری اور موسمیاتی نظاموں میں تبدیلی کے تجزیوں کے ساتھ ساتھ ان کی پیچیدہ عکس نگاری اور تمثیل نگاری کے لیے تیرہ سو سے زاید ماہرین نے تخلیق کیا ہے۔ تیان ہی دوئم سپر کمپیوٹر کا منصوبہ چین کے آٹھ سو تریسٹھ ہائی ٹیکنالوجی پروگرام کے تعاون سے مکمل کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ منصوبہ سن دوہزار پندرہ میں مکمل ہونا تھا لیکن چینی ماہرین کی شبانہ روز محنت کے باعث اسے دو سال قبل ہی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔

٭ ٹائی ٹین(Titan)

یونان کی اساطیری کہانیوں میں وسیع جثے اور بے انتہا طاقت کے حامل ایک دیوتا کا نام ٹائی ٹین تھا۔ اسی مناسبت سے عموماً وسیع وعریض یا دیوقامت اشیاء کے نام ٹائی ٹین ر کھے جاتے ہیں، جس کی ایک مثال عظیم الشان جسامت والے بحری جہاز ’’ٹائی ٹینک‘‘ کی ہے بالکل اسی طرح سپرکمپیوٹر کی فہرست میں دوسرے نمبر پر فائز کمپیوٹر سسٹم کا نام بھی اس کی زبردست وسعت اور کارکردگی کے باعث ٹائی ٹین رکھا گیا ہے۔ دو ہزار بارہ میں اول نمبر پر فائز یہ سپرکمپیوٹر امریکی ماہرین کی اس کاوش کا تسلسل ہے، جسے انہوں نے دوہزار نو میں شروع کیا تھا۔ اس کمپیوٹر کو کمپیوٹر کی عالمی صنعت سے وابستہ امریکی ادارے ’’کرے کارپوریشن‘‘ نے ٹینیسی ریاست میں واقع ’’ اوک رج نیشنل لیبارٹری‘‘ میں تخلیق کیا تھا اور یہ امریکا کے محکمہ توانائی کے زیر اہتمام کام کرنے والی اسی لیبارٹری میں نصب بھی ہے۔

واضح رہے کہ ٹائی ٹین ایک اور سُپرکمپیوٹر جیگوار کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس سپرکمپیوٹر کی رفتار سترہ اعشاریہ انسٹھ پی ٹا فلوپ فی سیکنڈ ہے جب کہ میموری کی گنجائش سات سو دس ٹیرا بائٹ سے زاید ہے۔ سپرکمپیوٹر کو مکمل طو ر پر آپریٹ ہونے کے لیے آٹھ اعشاریہ دو میگا واٹ بجلی درکار ہوتی ہے۔

![]()

ٹائی ٹین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ واحد مخلوط سپر کمپیوٹر ہے جو عام روایتی پروسیسرز کے سی پی یو کے ساتھ ساتھ ’’گرافکس پراسیسنگ یونٹ‘‘ بھی استعمال کرتے ہوئے دس پی ٹا فلوپ فی سیکنڈ کی رفتار تک پہنچا ہے۔ ٹائی ٹین کمپیوٹر چار ہزار تین سو باون مربع فٹ زمینی رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جب کہ اس کی اونچائی ڈھائی میٹر کے لگ بھگ ہے ایک اندازے کے مطابق اس کمپیوٹر پر دنیا کی موجودہ آبادی (سات ارب) کا ہر فرد ایک سیکنڈ میں تیس لاکھ سے زاید حسابی عمل انجام دے سکتا ہے۔

جدید تحقیقی خدمات انجام دینے والے اس کمپیوٹر کی تیاری پر ستانوے ملین امریکی ڈالر یا نوارب پاکستانی روپے کے اخراجات آئے، جنہیں امریکا کے محکمۂ توانائی اور نیشنل اوشن اور ماحولیاتی ایڈمنسٹریشن کے اداروں نے برادشت کیا تھا۔ کمپیوٹر میں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار چھے سو چالیس کور پروسیسر مصروف عمل ہیں، جو کرے کارپوریشن کے تخلیق کردہ لینکس انوائرمنٹ آپریٹنگ سسٹم پر کام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ٹائی ٹین سالمیاتی طبیعیات، موسمیاتی موڈیولز اور مادے کی نینو سطح کی ساخت کے حوالے سے ماہرین کے شانہ بہ شانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ٹائی ٹین کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ٹائی ٹین سے حاصل شدہ ڈیٹا پڑھنے یا سہ جہتی عکسی نقول دیکھنے کے لیے دس میٹر چوڑی اور تین میٹر اونچی اسکرین کی سہولت بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ دوسو سے زاید کیبنٹ یا الماریوں پر مشتمل ٹائی ٹین سپر کمپیوٹر ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک سیکنڈ میں بیس ہزار ٹریلین کیلکولیشن کرنے کا اہل ہے۔

٭ سیکیویا (Sequoia)

فہرست میں صرف اعشاریہ پینتالیس پی ٹا فلوپس فی سیکنڈ کے فرق سے تیسرے نمبر پر فائیز ’’سیکویا‘‘ سپرکمپیوٹر کی رفتار سترہ اعشاریہ سترہ پی ٹا فلوپس فی سیکنڈ ہے۔ یہ کمپیوٹر مشہور زمانہ کمپنی آئی بی ایم کی تخلیق ہے جو امریکی ریاست کیلی فورنیا میں ’’لارنس لیورمور نیشنل لیبارٹری‘‘ میں موجود ہے۔ آئی بی ایم نے یہ مشین امریکا کے نیشنل نیوکلیئر سیکیوریٹی کے ادارے کے لیے تخلیق کی ہے، جہاں یہ سن دوہزار گیارہ سے سرگرم عمل ہے۔ یہ سپر کمپیوٹر امریکا کے ’’ایڈوانس سیمولیشن اینڈ کمپیوٹنگ پروگرام ‘‘ کا حصہ بھی ہے۔ آئی بی ایم کی جانب سے انیس سو نناوے میں کمپیوٹر ز سے تیز ترین کارکردگی حاصل کرنے کے لے ’’بلیو جین‘‘ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا۔

![]()

سیکویا سپر کمپیوٹر بلیو جین پروجیکٹ کی تیسری نسل ’’کیو‘‘ سے تعلق رکھتا ہے زمینی، کائناتی، انسانی جینوم، ماحولیاتی اور موسمیاتی عکس نگاری میں معاون یہ کمپیوٹر مجموعی طور پر تین ہزار دوسو مربع فٹ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور مجموعی طور پر سات اعشاریہ نو میگا واٹ بجلی استعمال کرتا ہے، جب کہ اس میں پندرہ لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو چونسٹھ ملٹی کور پروسیسر باہم منسلک ہیں۔ سسٹم کی مجموعی میموری بھی پندرہ لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو چونسٹھ گیگا بائٹ ہے۔ کمپیوٹر میں بلیو جین پروجیکٹ کا ’’کمپیوٹ نوڈکرنیل‘‘ (سی. این. کے) اور لینکس کا ’’ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس‘‘ آپریٹنگ سسٹم کام کررہا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے فرضی تجربات کے لیے بھی تخلیق کیے جانے والے اس کمپیوٹر کی مدد سے اب زیرزمین جوہری تجربات کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق سیکیویا سپرکمپیوٹر ایک گھنٹے میں اتنے حسابی عمل کی تکمیل کرسکتا ہے جنہیں دنیا کی موجودہ آبادی کو عام دستی کیلکولیٹر سے انجام دینے میں ساڑھے تین سو سال لگیں گے۔

٭ کے کمپیوٹر(K computer)

جاپان کے ایک سپر کمپیوٹر جس نے اس فہرست میں مقام بنایا ہے اس کا نام ’’کے سپر کمپیوٹر ‘‘ ہے ’’کے‘‘ جاپانی زبان میں ’’کواڈریلین‘‘ ( ایسی رقم جس کے پہلے ہندسے کے بعد پندرہ صفریا ہندسے آتے ہوں) کو کہتے ہیں۔ اسے فیوجیتسو نامی جاپانی کمپنی نے تخلیق کیا ہے۔ گذشتہ تین سال سے عالمی درجہ بندی میں مختلف درجوں پر فائز اس سپر کمپیوٹر کی تیاری پر اب تک ایک اعشاریہ تین ارب ڈالر لاگت آچکی ہے۔ جاپان کے چھٹے بڑے شہر کوبے کے RIKENایڈوانس انسٹی ٹیوٹ برائے کمپیوٹشنل سائنس کے کیمپس میں موجود یہ کمپیوٹر آٹھ کور کے اٹھاسی ہزار ایک سو اٹھائیس پروسیسرز پر مشتمل ہے، جو مجموعی طور پر سات لاکھ پانچ ہزار چوبیس کور پروسیسرز بنتے ہیں۔

![]()

ایک دوسرے سے باہم مربوط یہ نوڈز (سی پی یو) مجموعی طور آٹھ سو چونسٹھ کیبنٹ سے منسلک ہیں۔ کمپیوٹر کی رفتار دس اعشاریہ پانچ پی ٹافلوپس فی سیکنڈ ہے ’’کے کمپیوٹر‘‘ مکمل فعال ہونے کے لیے بارہ اعشاریہ چھے میگا واٹ توانائی استعمال کرتا ہے۔ یہ سپر کمپیوٹر لینکس کیرنل آپریٹنگ سسٹم پر کام کرتا ہے۔ جاپان ان چند ممالک میں سرفہرست ہے جہاں تواتر سے زلزلے آتے رہتے ہیں چناں ’’کے سپر کمپیوٹر‘‘ موسمیاتی نقشے اور طبی تحقیق کے علاوہ زلزلیاتی موجوں کی عکس نگاری، سونامی اور سمندری طوفانوں کی پیش گوئی اور بچائو کے حوالے سے محققین کے لیے دست راست کا کردار ادا کررہا ہے۔

٭ میرا( Mira)

فہرست میں پانچویں نمبر پر امریکا کا سپر کمپیوٹر ’’میرا‘‘ ہے، امریکا کے کمپیوٹر سائنس دانوں نے یہ نام ہماری ’’ہردل عزیز‘‘ اداکارہ میرا سے متاثر ہوکر نہیں رکھا ہے، بل کہ یہ نام لاطینی زبان میں ’’تعریف کی طلب اور معجزیاتی یا حیرت انگیز‘‘ کے لیے استعمال ہونے والے لفظ ’’میرا‘‘ پر رکھا گیا ہے۔ یہ سپرکمپیوٹر بھی آئی بی ایم نے تخلیق کیا ہے اور سپر کمپیوٹرز کے بلیو جین پروجیکٹ کی تیسری نسل ’’کیو‘‘ سے تعلق رکھتا ہے۔ آٹھ اعشاریہ انسٹھ پی ٹا فلوپ فی سیکنڈ کی رفتار سے کام کرنے والا یہ کمپیوٹر امریکی ریاست الینوائے کے تحقیقی ادارے ’’آرگون نیشنل لیبارٹری‘‘ میں موجود ہے۔ یہ لیبارٹری امریکا کے محکمۂ توانائی کے زیرنگرانی کام کرتی ہے، جہاں اس کمپیوٹر کی مدد سے محققین مادیاتی سائنس، موسمیات، کائنات، زلزلہ اور شماریاتی کیمیاء کے پیچیدہ مسائل حل کرنے میں مصروف ہیں۔

![]()

اگرچہ آئی بی ایم نے سپر کمپیوٹر کی لاگت مخفی رکھی ہے۔ تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مشین پر پچاس ملین ڈالر کا خرچہ آیا ہے، جب کہ آرگون نیشنل لیبارٹری نے اسے آئی بی ایم سے ایک سو اسی ملین ڈالر میں خریدا ہے۔ لینکس آپریٹنگ سسٹم سے لیس سپر کمپیوٹر ’’میرا‘‘ مکمل طور پر فعال ہونے میں تین اعشاریہ نو میگا واٹ بجلی خرچ کرتا ہے۔ سسٹم میں انچاس ہزار ایک سو باون نوڈز یا مرکزی کنکشن ہیں۔ ہر نوڈز کے ساتھ سولہ کور کا ملٹی کور پروسیسر لگا ہوا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر پروسیسرز کی تعداد سات لاکھ چھیاسی ہزار چار سو بتیس بنتی ہے، جو اڑتالیس کمپیوٹر کیبنٹ میں سمائے ہوئے ہیں سپر کمپیوٹر کی مجموعی میموری سات سو اڑسٹھ ٹیرا بائٹ ہے۔

٭ پز ڈینٹ(Piz Daint)

سوئٹزر لینڈ کے شمال میں واقع پہاڑ ’’پز ڈینٹ‘‘ کے نام سے منسوب اس سپرکمپیوٹر کی تیز رفتار سپر کمپیوٹرز کی فہرست میں اولین آمد ہے اور یہ موجودہ فہرست میں واحد تبدیلی بھی ہے، باقی نو سپر کمپیوٹر گذشتہ فہرست میں بھی شامل تھے۔ تاہم ان کی درجہ بندی مختلف تھی پز ڈینٹ سپر کمپیوٹر کی رفتار چھے اعشاریہ ستائیس پی ٹا فلوپس فی سیکنڈ ہے۔ کمپیوٹر کی تخلیق امریکا کی کرے کارپوریشن کے ماہرین نے انجام دی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے انتہائی جنوب میں واقع انتظامی علاقے ’’ تیسینو‘‘ کے شہر ’’لوگانو‘‘ میں قائم ’’سوئس نیشنل سپر کمپیوٹنگ سینٹر‘‘ میں فعال یہ سپرکمپیوٹر کرے کمپنی کے لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ مشین میں ایک لاکھ پندرہ ہزار نو سو چوراسی کور پروسیسرز کام کررہے ہیں جب کہ سسٹم کی مکمل میموری ایک سو انہتر ٹیرا بائٹ ہے۔

![]()

مکمل کمپیوٹر قد آدم سائز کی اٹھائیس کیبنٹ یا الماریوں میں سمایا ہوا ہے۔ کمپیوٹر مکمل فعال ہونے کی صورت میں دو اعشاریہ تین میگا واٹ توانائی خرچ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پز ڈینٹ اپنی پروسیسنگ کی رفتار کے باعث یورپ کا تیز ترین سپر کمپیوٹر بھی بن چکا ہے۔ اس سپر کمپیوٹر کا بنیادی مقصد مختلف تحقیقی کاموں میں پیچیدہ سہ جہتی کمپیوٹرائزڈ نقول کی فراہمی ہے جن میں موسمیاتی نظاموں میں تبدیلی اور توانائی کے ذخائر کے مستقبل کے حوالے سے پیداواری نمونے اور تجزیے بھی شامل ہیں۔

٭ اسٹمپیڈا(Stampede)

تیز رفتار سپر کمپیوٹرز کی فہرست میں شامل ’’اسٹمپیڈا‘‘ واحد سپر کمپیوٹر ہے جس کی تخلیق میں امریکا کی غیرسرکاری تنظیم نیشنل فائونڈیشن برائے سائنس نے رقم کی معاونت کی ہے۔ امریکا کی جامعہ ٹیکساس کے ٹیکساس ایڈوانس کمپیوٹنگ سینٹر میں موجود اس مشین کی انتہائی رفتار پانچ اعشاریہ سولہ پی ٹا فلوپس فی سیکنڈ ہے۔ لینکس آپریٹنگ سسٹم سے آراستہ اس مشین کو ’’ ڈیل ‘‘ کمپنی نے تخلیق کیا ہے۔ لگ بھگ ایک لاکھ بانوے ہزار ایک سو بانوے گیگا بائٹ کی میموری والے اس سپر کمپیوٹر میں چارلاکھ باسٹھ ہزار چا رسو باسٹھ کور پروسیسرز استعمال کیے گئے ہیں جو ایک سو بیاسی کیبنٹ یا الماریوں میں سمائے ہوئے ہیں۔

![]()

یہ تمام رقبہ گیارہ ہزار مربع فٹ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ تمام کیبنٹ کو باہم مربوط رکھنے کے لیے پچھتر میل طوالت پر مشتمل نیٹ ورک کیبل استعما ل کیا گیا ہے۔ اسٹمپیڈا مکمل فعالیت کی صورت میں چار اعشاریہ پانچ میگا واٹ توانائی خرچ کرتا ہے۔ کائنات میں پھیلے ہوئے مناظر کی عکس نگاری سے لے کر ارضیاتی ساخت پر تحقیق میں محققین کے شانہ بشانہ خدمات انجام دینے والے اس سپر کمپیوٹر کی مدد سے تین ہزار چارسو محققین محض ایک سال کے عرصے میں سائنس کے مختلف نوعیت کے تقریباً بائیس لاکھ پیچیدہ مسائل کرچکے ہیں۔

٭ جیوکوئن(JUQUEEN)

یہ سپرکمپیوٹر بھی آئی بی ایم نے تخلیق کیا ہے اور سپرکمپیوٹرز کے بلیو جین پروجیکٹ کی تیسری نسل ’’کیو‘‘ سے تعلق رکھتا ہے۔ جرمنی کے شہر جیولخ کے تحقیقی مرکز ’’فور شنگس زنترم‘‘ میں سرگرم عمل اس کمپیوٹر کی رفتار پانچ پی ٹی فلوپس فی سیکنڈ ہے۔

یہ سپرکمپیوٹر چار لاکھ اٹھاون ہزار سات سو باون کور پروسیسرز سے لیس ہے جس کے لیے اٹھائیس کیبنٹ بنائی گئی ہیں۔ کمپیوٹر کی میموری کی گنجائش چار سو اڑتالیس ٹیرا بائٹ ہے۔ سسٹم ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس اور آئی بی ایم کے ’’کمپیوٹ نوڈ کرنیل‘‘ آپریٹنگ سسٹم سے لیس ہے اور فعال ہونے کی صورت میں دو اعشاریہ تین میگا واٹ بجلی خرچ کرتا ہے۔ جیوکیون سپر کمپیوٹر زمین کی پرتوں کے علاوہ ماحولیاتی پیش گوئی، توانائی کے زیرزمین نئے ماخذ کی تلاش اور ارضیاتی وسماوی نقشے کی سہ جہتی مجازی نقول بنانے میں ماہرین کا ممدومددگار ثابت ہو رہا ہے۔

٭ولکان(Vulcan)

جیوکیون ہی کی مانند ولکان بھی آئی بی ایم کے بلیو جین پروجیکٹ ’’کیو‘‘ سے تعلق رکھتا ہے اور تقریباً جیوکیون کا ہم پلہ ہے۔ چار اعشاریہ دو پی ٹی فلوپس فی سیکنڈ سے چلنے والے اس کمپیوٹر میں تین لاکھ ترانوے ہزار دو سو سولہ پروسیسرز ہیں، جب کہ میموری تین سو چوراسی ٹیرا بائٹ پر مشتمل ہے۔ ایک اعشاریہ نو میگا واٹ توانائی خرچ کرنے والا یہ سسٹم امریکی ریاست کیلی فورنیا میں ’’لارنس لیورمور نیشنل لیبارٹری‘‘ میں موجود ہے۔ اس کا آپریٹنگ سسٹم بھی جیوکیون سپر کمپیوٹر کی مانند ہے۔ صنعتی مسائل کے حل کے لیے تخلیق کیا گیا یہ کمپیوٹر چوبیس کیبنٹ یا الماریوں پر مشتمل ہے۔ ولکان سپر کمپیوٹر امریکا کے محکمۂ توانائی اور نیشنل نیوکلیئر سیکیوریٹی ایڈمنسٹریشن کے مختلف اعلیٰ سطحی تحقیقی نوعیت کے پروگراموں میں اہم کردار ادا کررہا ہے۔

٭سپر ایم یو سی (SuperMUC)

جرمنی کے اہم شہر میونخ کے نواح میں واقع علاقے گارشنگ کے ’’لبنز سپر کمپیوٹنگ سینٹر‘‘ میں موجود اس کمپیوٹر کی رفتار دو اعشاریہ آٹھ پی ٹا فلوپس فی سیکنڈ ہے۔ دس تیز رفتار سپر کمپیوٹرز کی فہرست میں دسویں نمبر پر فائز یہ مشین بھی آئی بی ایم کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے سسٹم میں آٹھ کور کے اٹھارہ ہزار چار سو بتیس ملٹی کور پروسیسرز لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر پروسیسرز کی تعداد ایک لاکھ سینتالیس ہزار چار سو چھپن بنتی ہے۔

![]()

کمپیوٹر کے لیے ماہرین نے لینکس بیسڈ SUSE لینکس انٹرپرائز سرور منتخب کیا ہے۔ مکمل فعال ہونے کی صورت میں تین اعشاریہ چار میگا واٹ بجلی استعمال کرنے والے اس سسٹم کی میموری دو سو اٹھاسی ٹیرا بائٹ ہے۔ یہ سپر کمپیوٹر جرمن بیویرین اکیڈمی کے سپر کمپیوٹنگ سینٹر میں انسٹال کیا گیا ہے جہاں اس سپر کمپیوٹر کی مدد سے یورپ بھر سے آئے ہوئے ماہرین طب، حرکیات اور فلکی طبیعیات کے پیچیدہ مسائل حل کرنے میں مصروف ہیں۔

سپر کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے

سپر کمپیوٹر اور روزمرہ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فرق صرف وسعت، استعداد کار اور رفتار کا ہے سپر کمپیوٹر دراصل ایک ایسے مربوط اور منظم نظام کا نام ہے، جس میں ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار انتہائی برق رفتار طریقے سے طے پاتی ہے، جس کے طفیل پیچیدہ مسائل لمحے بھر میں حل کیے جاسکتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر کی تیاری میں ’’سی پی یو‘‘ وسیع جگہ پر کیبنٹ یا الماریوں کی شکل میں لگائے جاتے ہیں، جن میں موجود لاکھوں مائیکرو پروسیسرز متوازی انداز میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر کی جانب کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ بھیجنے سے قبل ماہرین اس مسئلے کو ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یا حصوں میں تقسیم کردیتے ہیں، جس کے بعد سپر کمپیوٹر کا ہر مائیکرو پروسیسر ان حصوں کو آپس میں بانٹ کرانہیں حل کرنے کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے۔ کام کے تقسیم ہوجانے کے باعث ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور پلک جھپکتے میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کا مربوط حل سامنے آجاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس دوران ریم، ہارڈڈسک، کیبلز اور دیگر برقی آلات کا سپر کمپیوٹر کے مجموعی معیار کے ہم پلہ ہونا ضروری ہوتا ہے ۔

سپر کمپیوٹر: خدمات

یوں تو سپر کمپیوٹر ز کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، تاہم سپر کمپیوٹرز جن اہم شعبوں میں مصروف ہیں، ان میں نیوکلیائی ہتھیار اور تجربات، موسمیاتی نظام، اجزاء کی سالمیاتی ساخت، اجرام فلکی کی فلکیاتی نقشہ نویسی، سپر سانک شور، قدرتی وسائل سے آگاہی، اعصابی نظام پر تحقیق، زلزلیاتی موجوں کا مشاہدہ، سونامی اور سائیکلون وغیرہ کی تمثیل نگاری اور عکس نگاری، طب، کیمیاء، طبیعیات، معاشیات اور ریاضیات کے پیچیدہ مسائل، عالمی ماحولیات کے حوالے سے پیش گوئی، خلائی سائنس اور مہمات، گنجلک سائنسی پیمائشیں، آٹو موبائل، مصنوعی ذہانت، حیاتیاتی سائنس، بائیوانفارمیٹکس، راکٹ سازی اور میزائل سائنس پر تحقیق وغیرہ کے شعبے شامل ہیں۔ اس حوالے سے پانچ سو اولین سپرکمپیوٹر جن شعبوں میں کام کررہے ہیں ان میںسے چھپن سپر کمپیوٹرز مختلف نوعیت کی تحقیقی سرگرمیوں کے لیے وقف ہیں، جب کہ نو سپر کمپیوٹر موسمیات اور فضا کے شعبے میں، چھے توانائی، پانچ دفاع اور پانچ ہی بینچ مارک سافٹ ویئر کے شعبے میں، تین ماحولیات، دو ایئرو اسپیس جب کہ ایک ایک سپر کمپیوٹر بالترتیب مالیات، سیمی کنڈکٹر، سافٹ وئیر اور ویب سروس کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جب کہ چارسو دس ایسے سپر کمپیوٹر ز ہیں جن کی خدمات کے حوالے سے کسی بھی شعبے کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔

کور پروسیسرز کے بارے میں بنیادی معلومات

سپر کمپیوٹر سے لے کر عام کمپیوٹرز تک میں اب ’’کور پروسیسرز ‘‘ کا استعمال عام ہے۔ کمپیوٹر کی ابتدا میں سی پی یو میں صرف واحد پروسیسرز استعمال ہوتا تھا، تاہم اب اس کے ساتھ ’’کور‘‘ کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے، جس کے عام معنی ’’پرت ‘‘ یا ’’سطح‘‘ کے ہیں۔ دراصل ایسا پروسیسر جس میں کئی پرتیں یا سطحیں ہوں اور ان میں مائیکرو پروسیسرز لگے ہوں یا وہ خود کسی بڑے پروسیسر کا حصہ ہوں ’’کور پروسیسر‘‘ کہلاتے ہیں۔ یعنی ’’ ڈیوئل کور‘‘ سے مراد دو تہوں یا دو پروسیسر والا اور ’’کواڈکور‘‘ سے مراد ایسا پروسیسر ہے جو چار سطحوں یا چار مائیکرو پروسیسرز پر مشتمل ہو۔ تاہم سپر کمپیوٹر ز میں پروسیسرز میں کورز کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوسکتی ہے۔ کمپیوٹرز میں پروسیسرز کی طاقت میں اضافہ کی وضاحت کے لیے ’’مور کا قانون ‘‘ رائج ہے۔ اس قانون کے مطابق کمپیوٹر میں پروسیسنگ کی رفتار ہر اٹھارہ ماہ بعد دگنی ہوجاتی ہے اور ابھی تک یہ قانون روبہ عمل ہے۔ واضح رہے کہ مور کا قانون پروسیسر بنانے کی مشہور زمانہ کمپنی انٹیل کے شریک بانی ’’گورڈون ارل مور‘‘ نے پیش کیا تھا۔

![]()

پاکستان اور سپر کمپیوٹر

بدقسمتی سے پاکستان پانچ سو سپر کمپیوٹر زکی فہرست میں جگہ بنانے سے محروم ہے۔ تاہم ایک سو بتیس ٹیرا فلوپ فی سیکنڈ کی رفتار کا حامل ’’سپر کمپیوٹنگ ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سینٹر‘‘ کا ’’ ScRECکمپیوٹر‘‘ پاکستان کا تیز ترین کمپیوٹر ہے۔ یہ کمپیوٹر اسلام آباد میں قائم نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ریسرچ سینٹر فار ماڈلنگ اینڈ سمیولیشن میں تیار کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر تیس ہزار نو سے بانوے کور پروسیسرز پر مشتمل یہ سپر کمپیوٹر مروجہ ملٹی کور پروسیسرز کے علاوہ امریکا میں واقع ’’این ویڈیا‘‘ کمپنی کے ’’گرافیکل پروسیسنگ یونٹ‘‘ سے بھی لیس ہے۔ ستمبر دوہزار بارہ سے فعال ہونے والے اس کمپیوٹر میں میموری اسٹوریج کی گنجائش چھبیس اعشاریہ ایک ٹیرا بائٹ تک ہے۔ یہ سپر کمپیوٹر باہم چھیاسٹھ نوڈزیا حصوں میں مربوط ہے، جو باہم مل کر ڈیٹا پروسس کرتے ہیں۔ پاکستان کا یہ سپر کمپیوٹر خلائی تحقیق، آٹوموبائل کی صنعت، دفاع، بائیو انفارمیٹکس اور دیگر تحقیقی شعبوں کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے مصروف کا رہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سپر کمپیوٹنگ لیب میں موجود بیس ٹرمینل مرکزی سپر کمپیوٹر سے منسلک ہیں، جن کے ذریعے بیک وقت بیس محقق اس سے استفادہ کرسکتے ہیں۔ اس سپرکمپیوٹر سے قبل انیس سو اسی کی دہائی میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اس حوالے سے سرگرم رہا ہے، جس کے ماہرین نے ’’ایٹم بم پروجیکٹ‘‘ میں ’’فاسٹ نیوٹران کیلکولیشن‘‘ کے لیے تیز ترین کمپیوٹر بنائے تھے۔ اس کام یابی کے بعد ’’غلام اسحق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی‘‘ نے ڈائریکٹوریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خیبر پختون خواہ کے تعاون سے سپرکمپیوٹر تخلیق کیا تھا۔ غلام اسحق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ میں موجود اس کمپیوٹر کو ’’ہائی پرفارمینس کمپوٹنگ کلسٹر‘‘ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ’’کام سیٹ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی‘‘ نے سن دوہزار چار میں لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم پر مشتمل سپر کمپیوٹر بنایا ایک سو اٹھاون گیگا فلوپ فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والا یہ کمپیوٹر ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے مالی تعاون سے پایۂ تکمیل کو پہنچا تھا۔ یہ منصوبہ ’’کمپیوٹشنل کلسٹر ریسرچ پروجیکٹ‘‘ کے نام سے مکمل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد خیبر پختون خواہ ہی کی جامعہ کوہاٹ برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے چار سو سولہ گیگا فلوپ فی سیکنڈ کی رفتار سے کام کرنے والا کمپیوٹر تخلیق کیا یہ مشین ایک سو چار سی پی یو پر مشتمل ہے اور کوہاٹ یونیورسٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مصروف کار ہے۔ اسے آخری مرتبہ سن دوہزار آٹھ میں اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ مذکورہ کمپیوٹرز اگرچہ دنیا میں بنائے جانے والے سپر کمپیوٹر سے خاصے پیچھے ہیں، تاہم ان کا شمار پاکستان کے برق رفتار کمپیوٹرز میں کیا جاتاہے ۔

ٹاپ500 سپر کمپیوٹرلسٹ کے خالق

جرمنی کی ’’جامعہ مین ہائم‘‘ کی جانب سے انیس سو چھیاسی میں ’’مین ہائم سپر کمپیوٹر سیمینار‘‘ منعقد کیا گیا، جو اب ’’انٹرنیشنل سپر کمپیوٹنگ کانفرنس‘‘ میں تبدیل ہوچکا ہے۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے کمپیوٹر کے شعبے کے ماہرین شرکت کرکے ایک دوسرے سے تبادلۂ خیال کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے چوبیس جون انیس سو ترانوے کے آٹھویں سیمینار میں منتظمین کی جانب سے پہلی مرتبہ پانچ سو اعلیٰ کارکردگی کے سپر کمپیوٹر کی فہرست جاری کی گئی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ فہرست ہر سال جرمنی میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل سپر کمپیوٹر کمپیوٹنگ کانفرنس کے موقع پر جون کے مہینے میں جاری کی جاتی ہے، جب کہ دوسری فہرست ہر سال نومبر کے مہینے میں امریکا میںایسوسی ایشن برائے کمپیوٹنگ مشینری، انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈالیکٹرونکس انجینئر اورکمپیوٹر سوسائٹی کی جانب سے جاری کی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں مواقع کی فہرستیں ملا کر اٹھارہ نومبر دوہزار تیرہ تک بیالیس فہرستیں جاری کی جاچکی ہیں۔ یہ فہرستیں دونوں اداروں کے باہم اتفاق سے مرتب کی جاتی ہیں۔ اس منصوبے کے خالق جامعہ مین ہائم میں شعبہ کمپیوٹر سائنس کے بانی آنجہانی پروفیسرہینز میور، امریکا کی جامعہ تینینسی میں ریاضیات اور کمپیوٹر سائنس کے ماہر امریکی پروفیسر جیک جے ڈونگرا، کیلیفورنیا میں واقع لارنس بارکلے نیشنل لیبارٹری میں فائز جرمن ڈاکٹر اریخ اسٹورمیر اور ڈاکٹر ہورسٹ سائمن ہیں۔

عالمی درجہ بندی ….. لائن پیک بینچ مارک ٹیسٹ

کسی بھی سپر کمپیوٹر کی استعداد کار کو جانچنے کے لیے مروجہ معیاری ٹیسٹ کو ’’لائن پیک بینچ مارک‘‘ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ امریکی پروفیسر جیک جے ڈونگرا نے انیس سو اناسی میں تخلیق کیا تھا۔ اس ٹیسٹ میں سپر کمپیوٹرز کو ایک خاص تسلسل میں مساواتوں کو حل کر نے کا ٹاسک دیا جاتا ہے، جس کے بعد ماہرین سپر کمپیوٹر کی جانب سے حل کرنے کی رفتار مدنظر رکھ کر سپر کمپیوٹرز کی عالمی درجہ بندی کرتے ہیں۔ تاہم کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں انتہائی تیزی سے آنے والی تبدیلوں کے باعث ماہرین لائن پیک بنچ مارک معیاری ٹیسٹ پر اب شکوک و شہبات کا اظہار کرتے ہوئے مزید بہتر طریقہ کار وضع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔

ٹاپ 500 سپرکمپیوٹر لسٹ پر ایک نظر

اس لسٹ میں اکتیس ایسی مشینیں ہیں جن کی کارکردگی پی ٹا فلوپس میں ہے، جب کہ پانچ سو سپر کمپیوٹرز میں استعمال ہونے والے پروسیسرز میں سے انٹیل پروسیسر ز کا حصہ بیاسی اعشاریہ چار فیصد بنتا ہے ٹاپ ٹین میں امریکا کے پانچ، جرمنی کے دو اور چین ، جاپان اور سوئٹزرلینڈ کے ایک ایک سپر کمپیوٹرز نے جگہ بنائی ہے، جب کہ پانچ سو سپر کمپیوٹر ز کی مکمل فہرست میں دوسو چونسٹھ سپر کمپیوٹر کے ساتھ امریکا سرفہرست ہے جب کہ چین تریسٹھ، جاپان اٹھائیس، برطانیہ تیئس، فرانس بائیس، جرمنی بیس، انڈیا بارہ اور کینیڈا کے پاس دس سپر کمپیوٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا، سوئیڈن، آسٹریلیا، روس، اٹلی اور سوئٹزر لینڈ کے پاس پانچ پانچ، ناروے، سعودی عرب، نیدرلینڈ اور برازیل کے پاس تین تین، اسپین، آئرلینڈ، اسرائیل، فن لینڈ، ہانگ کانگ اور پولینڈ کے پاس دو دو اور بیلجیم، آسٹریا، ڈنمارک اور تائیوان کے پاس ایک ایک سپر کمپیوٹر ہے، جہاں تک پروسیسرز کے استعمال کا تعلق ہے تو اس میں انٹیل کمپنی کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر پانچ سو میں سے تین سو چھیانوے سپر کمپیوٹر انٹیل کے مختلف پروسیسرز سے لیس نظر آتے ہیں، جب کہ سپر کمپیوٹرز کی مالک کمپنیوں میں ہیولٹ پیکارڈ ایک سو چھیانوے کے ساتھ سرفہرست ہے جب کہ آئی بی ایم اور کرے کارپوریشن ایک سو چونسٹھ اور اڑتالیس سپر کمپیوٹرز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر براجمان ہیں۔ جاری کردہ فہرست میں چار سو بیاسی ایسے سپر کمپیوٹرز ہیں جن پر لینکس آپریٹنگ سسٹم کی مختلف مصنوعات انسٹال ہیں جب کہ یونیکس گیارہ ، متفرقات چار، ونڈوز دو اور بارکلے سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم ایک سپر کمپیوٹر پر انسٹا ل ہے۔

فلوپس کیا ہے (FLOPS)

کسی بھی کمپیوٹر کی استعداد کار بالخصوص رفتار کی پیمائش کا پیمانہ ’’فلوپس‘‘ کہلاتا ہے، جو دراصل ’’فلوٹنگ پوائنٹ۔آپریشن پر سیکنڈ‘‘ کا مخفف ہے۔ عام الفاظ میں فلوپس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں کتنے حسابی عمل انجام دے سکتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار کی بنیادی اکائی ’’فلوپ‘‘ کہلاتی ہے، جب کہ کمپیوٹر کی زبان میں فلوٹنگ پوائنٹ وہ اعداد ہوتے ہیں، جو اعشاریہ سے پہلے اور بعد میں طویل اعداد پر مشتمل ہوتے ہیں اور جن کو عام کیلکولیٹر یا کمپیوٹر سے مکمل طریقے سے حل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم سپر کمپیوٹر انہی لمبے چوڑے فلوٹنگ پوائنٹ اعداد کو جمع، تقسیم، تفریق اور ضرب کرتا ہے اور اسی حسابی عمل کے دورانئے کو ’’فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن‘‘ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پیچیدہ نوعیت کے مسئلے کو بالکل درست طریقے سے حل کرنے کے لیے طویل فلوٹنگ پوائنٹ اعداد کا درست مجموعہ حاصل کرنا سپر کمپیوٹر کا امتیازی وصف ہے۔

سپر کمپیوٹر اور رفتار

عام کمپیوٹر اور سپر کمپیوٹر میں بنیادی فرق ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار کا ہے۔ اس رفتار کی بنیاد پر سپرکمپیوٹرز کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر کی رفتار کو درجہ بہ درجہ بائنری یعنی ثنائی عددی نظام کے تحت جن اکائیوں (فی سیکنڈ حسابی عمل) کی بنیاد پر بیان کیا جاتا ہے۔ انہیں یونانی زبان پر مشتمل لفظ کلوبائٹ، میگا، گیگا، ٹیرا، پی ٹا وغیرہ میں لکھا جاتا ہے۔ سپر کمپیوٹرز کی تازہ ترین فہرست میں دس اولین کمپیوٹر سمیت اکتیسویں نمبر تک کے سپر کمپیوٹر ’’پی ٹا‘‘ اکائی کے حامل ہیں۔ واضح رہے کہ صرف ایک ’’پی ٹا‘‘ فلوپ کی رفتار رکھنے والا کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں دس ہزار کھرب حسابی عمل انجام دے سکتا ہے۔ یعنی ایک ’’پی ٹا‘‘فلوپس رفتار کا حامل کمپیوٹر کوئی بھی ایسا حسابی عمل جس کا جواب پہلے ہندسے کے بعد مزید پندرہ صفر یا ہندسوں کی صورت میں آئے۔

صرف ایک سیکنڈ میں انجام دے سکتا ہے اور ایسی رقم کو جس میں پندرہ صفریا ہندسے ہوں کواڈریلین کہتے ہیں اور کمپیوٹر کی شماریاتی زبان میں کواڈریلین کے لیے ’’پی ٹا‘‘ کی اکائی استعمال ہوتی ہے۔ کمپیوٹرٹیکنالوجی کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ عنقریب پی ٹا رفتار کی حد کو عبور کرکے اگلے سنگ میل یعنی اٹھارہ ہندسوں والے حسابی عمل ’’ ایگزا‘‘ فلوپس کی رفتار کو حاصل کرلیں گے۔ یاد رہے کہ ’’ایک ایگزا فلوپ‘‘ کے معنی ’’ایک ارب ارب آپریشنز فی سیکنڈ‘‘ ہیں۔